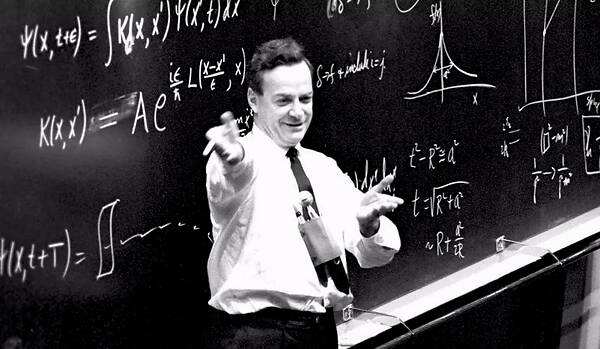

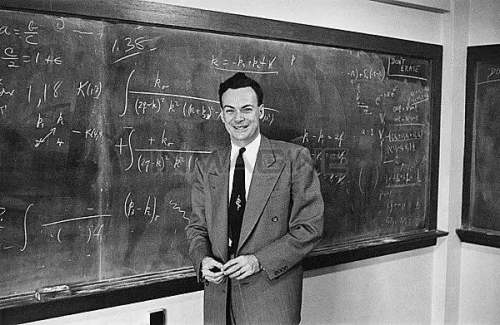

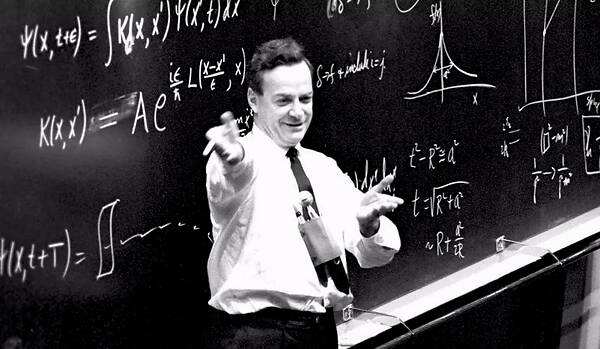

科普经典 费曼演讲:科学是什么?

发布时间:2020-11-16 阅读次数:30736

1966年4月,费曼在全国科学教师协会(NSTA)大会上的一次演讲。

我要告诉你们,我是怎么理解科学的

要把“科学是什么”讲清楚有难度,而我又不喜欢哲学化的表述,那么,今天我要用一个很不寻常的方法来表达我的观点。我要告诉你们,我是怎么理解科学的。

说起来有那么一点点孩子气。在我还很小的时候就是这么理解的,可以说从一开始它就进入了我的血液。我要告诉你们,对科学的这种理解是怎样潜移默化地改变我的。这听起来像是我会告诉你们怎么去教学,但是这不是我的本意。我是想通过讲述“我是怎样学会理解科学的”来告诉你们“科学是什么”。

这都是父亲教我的,他让我知道了“科学是什么”。据说——我没有亲耳听到——我母亲怀我的时候,我父亲说:“如果是个男孩,我会把他培养成一个科学家。”他是怎么做到的呢?他从来没有对我说过这样的话:你应该做个科学家。他自己也不是科学家,他是个商人,一个制服公司的销售经理,但他喜爱科学,经常阅读这方面的东西。

我很小的时候——这是我记得的最早的一件事情——那时我还需要坐在高脚的儿童餐椅上吃饭,父亲晚饭后会和我玩一个游戏。他从长岛市不知什么地方买回来大堆的旧的浴室地板砖,长方形的。我们把瓷砖一个接一个立起来,摆成很长的一条。接着,父亲允许我推倒最后一块瓷砖,然后我们看着整条瓷砖长龙倒下去。很好玩。再后来,游戏升级了。那些瓷砖有不同的颜色,他要求我按顺序放一块白的,然后两块蓝的,接着再放一块白的和两块蓝的,就这样把所有的瓷砖摆好——我也许想先放一块蓝色的,但按他的要求必须先摆一块白色的。我想,你们已经领会到其中暗含的教学智慧,其实这并不深奥——先让他喜欢上一个游戏,然后慢慢往里面加教育的内容!

相比之下,我母亲要感性得多。她开始意识到父亲的良苦用心,她对父亲说:“麦尔,要是这可怜的孩子想放一块蓝的瓷砖,你就让他放吧。”父亲回答道:“不行,我要他注意上面的图案。这是我现在唯一能教他的,这相当于最基础的数学。”如果我是在讲“什么是数学”,我想我已经告诉你们答案了。数学就是寻找图案(实际上,这种教育确实有一些效果。我上幼儿园的时候,要接受一个现场测试。那时候我们有编织课。这种课对小孩子来说太难了,现在他们已经取消了这个课程。在课堂上,我们要用彩纸穿过垂直的带子来编织图案。幼儿园的老师很吃惊,她特地给我父母写了封信,说这孩子很不寻常,因为他能提前知道接下来会编织出什么样的图案,而且能编织出令人叹为观止的复杂图案。看来,小时候的瓷砖游戏对我确实有些帮助)。

好,我继续讲我自己小时候学数学的亲身经历。

我父亲告诉我的另一件事情——我说不好,说是一件事情,其实更多的是情感因素——所有的圆,不管它尺寸多大,其周长与直径的比率都是一样的。对我来说,这并不是很难理解的,但是这个比率很奇妙,那是一个美妙的数字,一个很深奥的数字,它叫“派”。那时候我还是个小孩,不能完全理解这个数字的奥秘,但这是个了不得的东西,从此我到处留心寻找这个π。后来我上了小学,学会了怎么求小数,怎么计算,我计算出的结果是3.125,并且想,我又知道了圆的周长与直径之比π的另一种写法。老师把它纠正为3.1416。

我说这些事情就是想说明早期教育的影响。“这还是一个未解的秘密”“这个数字很神奇”这样的想法对我很重要,那个数字本身是什么并不重要。很久之后,我在实验室做实验——我说的是在自己家里弄的一个实验室,其实也就是捣鼓点小东西——不,对不起,我没有做实验,从来不做;我只是胡乱捣鼓点小东西。我组装了一台收音机和一些小玩意儿,就是瞎鼓捣。渐渐地,通过书本和手册,我开始发现一些方程式可以用在和电相关的东西上,比如电流和电阻之类。有一天,在一本书上,我发现了一个振荡电路频率的计算公式,,其中L是电感,C是电路的电容。这儿有个π,但是圆在哪儿呢?你们在笑,但是我当时是很认真地在思考这个问题。在我印象里,π是和圆相关的一个东西,现在电路里也出来了个π,那么圆在哪儿?是用什么符号表示的呢?你们这些在笑的人,你们知道这个π怎么来的吗?

我身不由己地爱上了这个东西,不由自主地去寻找它,思考它。然后,我意识到,线圈是圆的,一定跟这个有关系。大概半年后,我看到另一本书,书上有圆形线圈产生的电感,还有方形的线圈,它也能产生电感,而这些公式中也有π。我又开始思考,我认识到π不是从圆形线圈里来的,它们之间没有什么关系。现在我能更好地理解π了,但是在我心中,我仍然不太清楚那个圆在哪儿,那个π又是从哪儿来的……

你要弄清楚我们什么时候在教科学的工具——比如语言,什么时候在教科学本身

我想就语言和定义的问题说几句,先中断一下我的小故事。因为我们必须学习语言。它不是科学,但这并不意味着:仅仅因为它不是科学,我们就可以不教语言。我们不是在谈怎么教学,我们是在谈科学是什么。知道怎么把摄氏温度转换成华氏温度,这不是科学。这种知识很重要,但它不是严格意义上的科学。同样地,如果你在讨论什么是美术,你不会说,美术等同于“3B铅笔比2H铅笔柔软”这样的知识。两者完全不是一码事。这并不是说,美术老师不该教这些铅笔的知识,也不是说画家不懂这个也会画得很好(其实,你只要试一下,一分钟之内就能发现3B铅笔确实比2H铅笔柔软,但这是个科学的方法,而美术老师可能不会想到要去解释它)。

为了与别人交谈,我们必须使用语言,就是这样。你想知道这两者有什么不同,这很好,你要弄清楚我们什么时候在教科学的工具——比如语言,什么时候在教科学本身,这也很好。

不要用你刚学到的新词,用你自己的语言复述一下你刚学到的内容

为了把这一点说得更清楚些,我要挑一本科学课本,指出一些问题,可能不怎么留情面。这可能有些不公平,因为我相信,不用费什么力气,我同样能在其他书里找到类似的问题来批评一番。这是一本一年级的科学课本,很遗憾,一年级的第一堂科学课,它就以一种错误的理念来教小学生学习科学——对于科学是什么,教科书自身的理念就是错误的。书上有几幅图:一只可以上发条的玩具狗,一只手按下发条的按钮,然后这狗就能动。最后一幅图的下面写着一个问题:“是什么让它动起来的?”紧接着是一张真狗的图片,还是这个问题:“是什么让它动起来的?”在这后面,是一张摩托车的图片和同样的问题——“是什么让它动起来的?”就这样一路问下去。

一开始,我以为他们准备向学生介绍科学有哪些学科门类,比如说物理、生物、化学。可事实不是我想的那样。这本书的教学参考给出了这样的答案:“能量让它动起来的。”能量是个很难捉摸的概念,人们很难正确把握它。我的意思是,能量这个概念,人们如果想要能够正确运用它,想要用能量的概念正确地推导出一些东西,是很难的。这超出了一年级小学生的接受能力。(这样子来回答那个问题,)还不如说“上帝让它动起来的”“意念让它动起来的”或“可移动性让它动起来的”(就实际效果来说,这样的回答和“能量让它动起来的”是一样的)。

我们应该这样来看:那只是能量的定义。我们应该反过来解释。我们应该说“如果某个东西能运动,它里面就有能量”,而不是“使它运动的是能量”。这个差别很微妙。

惯性也一样。我来把这个差别说得更清楚一点:你问一个孩子“是什么让玩具狗动起来的”——假如你问一个正常人这个问题,那你就应该先思考一下。答案是:你拧紧发条,而发条要松下来,于是这个力推动齿轮转动。这是多好的科学课启蒙啊!我们把玩具拆开,看看里头是怎样运转的。你要观察齿轮的巧妙设计,你要观察棘轮。学一些关于这个玩具的知识,安装玩具的方法,人们能设计出棘轮还有其他东西,由此可见人类的智慧,等等。这样会很好。(那本教科书上的)问题提得很好,答案未免有点缺憾,因为他们想要教给学生的是能量的定义,但是学生什么也没学到。

设想一下,假如一个学生说:“我不认为是能量让它运动的。”你该怎么把问题讨论下去呢?

我最终想出了一个办法,可以用来检测你究竟是传授了一个思想还是教了一个概念。我们这么来检测:“不要用你刚学到的新词,用你自己的语言复述一下你刚学到的内容。”“不要用’能量’这个词,请告诉我,关于那个玩具狗的运动,你现在学会了哪些知识?”如果你说不出来,那么,你除了概念什么也没学到。相关的科学知识你什么也没学到。这也许还不大要紧。关键是你可能立马不想学习科学了,因为你不得不学习很多定义。用来启蒙的第一堂科学课就是这个样子,这难道没有可能(给科学教育)带来毁灭性的灾难吗?

我认为,在第一堂课上只是为了回答问题去学习一个神秘的词语,这简直太糟糕了。那本书上还有其他例子——“重力使它下落”“你的鞋底磨损了,是因为摩擦力的作用”。鞋子磨损了,是因为它和人行道频繁接触,人行道上坑坑洼洼,很容易磨损鞋子。仅仅扔出“摩擦力”这个专用名词来解释,实在令人提不起兴趣,因为这不是科学。

这只是一个例子,说明抛出那些物理学名词和真正教科学的区别。那些物理学名词是必不可少的,我们反对的只是在第一堂课上就讲这些。学到后面肯定要引入这个名词的定义,告诉你什么是能量,而不是针对“什么让狗动起来的”这样简单的问题。面对孩子,我们应该给出符合他们兴趣的答案:“拆开它,我们来看看里面有什么。”

如果你想教导别人去观察,你得让他知道,通过观察他会发现美妙的东西

和父亲在树林里散步时,我学到了许多东西。比如看到鸟,他不会忙着告诉我鸟的名字,而是说:“看,那鸟总在啄自己的羽毛。它老是在啄羽毛。你想想看,它为什么啄羽毛呢?”我猜想:“是羽毛乱了,它想把羽毛理顺。”父亲会问:“那鸟的羽毛什么时候弄乱的?还有,它的羽毛为什么会弄乱呢?”“飞的时候。它在地上走的时候,羽毛不会乱。但是飞的时候,羽毛就乱了。”然后他会说:“照你这么想,鸟刚刚落地时,就会去啄羽毛,而它理顺羽毛之后,在地上走来走去时,就不怎么啄羽毛。好,我们来看看。”于是我们就过去看,仔细地观察。我观察到的结果是:鸟不论在地面上走了多久,它都会去啄羽毛,就跟它刚刚从空中飞下来时一样。我猜错了,可是我真的猜不出真正的原因。这时候,我父亲就会告诉我答案:那是因为鸟的身上有虱子。鸟的羽毛里会掉下来一些小皮屑,那东西是可以吃的,虱子就吃这东西。虱子身上有一点点蜡,那是因为虱子腿部的关节能分泌出这东西。在那里有一只非常小的虫子,它靠吃蜡生活。小虫子能有这么多的东西吃,最后导致它消化不良,因此它排泄出的液状物里就有很多糖分,还有一种微小的生物就靠这糖分生存,等等。

父亲所说的这些,虽然不完全正确,但是这种方法是对的。首先,我学到了“寄生”这个概念,一个生物靠另一个生物生存,这个生物再依赖另一种生物,一直有能依赖的对象。其次,他接着说,在自然界,只要有可以吃的东西,能维持生命,不管它是什么东西,都会有某种形式的生物找到利用这种资源的方法,而且一点点吃剩的东西都会有别的生物来吃。

我要说的就是,即便观察后,我还不能得到最终的结论,可是,观察得到的结果就是一块金子,这是很有价值、非常神奇的结果。这确实很神奇。

你们假设一下,如果当初他要求我去观察,要求我拉一个单子,要求我把观察的结果记下来,去做这做那,还要去观察。而如果我真的列了这张单子,那么这单子会和其他130张单子一起被归档,放在一个笔记本的后面。如果是这样,我就会觉得那些观察的结果没什么意思,而且我从中也不会学到多少东西。

我认为有一点很重要——至少对我来说很重要:如果你想教导别人去观察,你得让他知道,通过观察他会发现美妙的东西。

何谓科学,我想,它可能是这样一回事

何谓科学,我想,它可能是这样一回事:在这个星球上,生命进化到了一个阶段,智慧生物出现了——不仅仅是指人类,也包括那些能嬉耍的动物,它们能从这些活动里学到一些东西(比如猫)。但在这个阶段,每个动物只能从自身的经历中学到东西。它们又渐渐进化,直到某些动物学习能力变得更强,不仅能更快地从自己的经历中学到东西,还能从别的途径学习,比如通过观察其他动物的经历,或是有别的动物给它亲身示范,或是它能够模仿另一个动物。于是就有了这样的可能性:所有的动物都可能学到这些经验,

但是这种经验的传承没有效率,而且掌握这些经验的动物可能会死掉,至于学到了这些经验的动物,也许在它能够把经验传授给其他动物之前就死掉了。

问题是,有没有可能学得更快一些——学习的速度能超越遗忘的脚步?那些碰巧学到的东西,可能因为学习者的记忆力不好,也可能因为学习者或发明者的死亡而被遗忘。也许,就出现了这样一个阶段,某种动物的学习效率提高到了这样一个程度,突然之间整件事情有了一个崭新的面目:某个动物学会了一些事情,紧接着就传授给另一个动物,它再接着传授给下一个动物,它们传授知识的速度如此之快,足以使这些知识不会在这个种群内消失。于是整个种群的知识就有可能积累起来。这种现象被称为世代累积性(time-binding)。我不知道是谁发明的这个词,不管怎么说,刚才说的那一个种群的动物,他们中的一些现在就坐在这儿,想把这个经验和那个经验结合起来,每一个都努力向另一个学习。

一个种群拥有自己种群的记忆,拥有代代相传积累起来的知识,这是自然界的一个新现象。但是,这也有一个弊端,因为有可能传递错误的东西——对这个种群没有好处的思想。这个种群有思想,但有些思想不一定有益。于是我们又到了这么一个时期,思想非常缓慢地累积起来,不仅包含实用和有用的东西,还混杂着大量形形色色的偏见和千奇百怪的信仰。

我能给出的最好的定义

后来,人们发现了一个避免这种弊病的方法。那就是存疑。人们不确定流传下来的东西是否真的正确,想重新亲自验证事情的真相,不想盲目相信学到的东西。这就是科学:经过重新检验的知识才是可信的,而不是一味相信前人留下来的知识。我就是这么看待科学的,这是我能给出的最好的定义。

为了提高大家的兴致,我想说说大家都很熟悉的事情。宗教人士传教的时候,他们不是对人们说教一次就完事的——他们要反复说教。我想,向人们传授科学知识也有必要这么做,运用不同的方法,孜孜不倦地激励人们学习科学,让大家记住科学的意义所在,不仅教孩子们,还要教成人,教每个人。我们这样做,不仅仅是为了让自己成为更好的公民,或者更有能力去控制大自然;我们这么做还有别的意义。

我们现在生活在一个没有科学的时代,几乎人们所有的交流、电视上的言论和书本,所有这些都充斥着不科学的东西。

科学的另一个价值,就是倡导理性思考,它同样也倡导自由思考的重要性;怀疑前人教给我们的东西是否都是正确的,其成果就是理性思考。你一定要把科学和科学研究的形式或流程(后者有时能促进科学的发展)区别开来,尤其在教学中,你们老师一定要区分二者的不同。说出科学研究的流程,比如我们写(报告)、做实验、观察,等等,这个很容易,你完全可以照样画葫芦。拿宗教来说,过分注重形式却记不住宗教领袖最重要的教诲,原本伟大的宗教最终落得个支离破碎、分崩离析的下场。同样地,我们可能只注重科学(研究)的形式,还把它当作科学,实际上充其量也就是伪科学。如此一来,我们都尝到了苦头,现如今很多研究所的研究氛围很是沉闷,没有研究自由——这些机构都受到了伪科学顾问们的影响。

我们对教学做过许多研究,比如说,人们进行观察、记录和统计,但是这种行为并不是真正的科学研究,得到的结果也不是普遍获承认的知识。它们只是模仿了科学研究的形式——就好像南太平洋岛屿上的居民用木头建造飞机场和无线电发射塔,期望有朝一日一架大飞机会降落在那里。他们甚至还造出了木头飞机,外形跟他们在周围国家的飞机场上看到的飞机一模一样,但是奇怪的是,这些飞机就是飞不起来!这种伪科学模仿的结果就是造就了很多专家,你们当中很多人就是专家。你们这些教师,真正从事基础教育的教师,时不时你们也可以怀疑一下专家。但是学习了科学精神后,你们必须怀疑专家。实际上,我还可以从另一个角度来定义科学:科学就是坚信专家也有无知的时候。

当一个人说“科学指导我们这个指导我们那个”,他说得不大准确。科学并不会教我们这些那些,那是经验在教导我们。如果他们对你说“科学已经表明……如此这般的”,你应该反问:“科学是怎么证明这个的?科学家是怎样发现这个的——怎样发现,发现了什么,在哪儿发现的?”能说明问题的不是科学,而是实验,实验结果才可以说明这个问题。你和其他人有同等的权利,在获取实验结果的基础上(但是我们一定要了解所有的实验证据),自己去判断:通过这个实验,我们是否已经获得一个可以被再次运用的结论。

在一个真正的科学还没有发展到一定地步的复杂领域,我们不得不依赖一种古老的智慧——绝对的坦率。我想鼓励从事科学基础教育的教师们,你们要乐观一点,对待常识要有一些自信,要有自己的头脑。你们要知道,指导你们的专家也许是错误的。

每一代人都会从自己的经历中发现一些东西,他们必须把这些发现传给下一代

我或许已经破坏了教育秩序,将来考进加州理工学院的学生也许不会再这么优秀了。我认为,我们现在生活在一个没有科学的时代,几乎人们所有的交流、电视上的言论和书本,所有这些都充斥着不科学的东西。不是说那些内容不好,我是说它们是不科学的。于是,就出现了大量打着科学旗号的智力专制。

说到底,人不可能有来生。每一代人都会从自己的经历中发现一些东西,他们必须把这些发现传给下一代,但是这种知识的传递必须在继承和扬弃之间保持微妙的平衡,以免我们人类(现在人类已经知道自己容易犯以讹传讹的错误)把错误的知识强塞给下一代。但是我们人类确实把自己积累的智慧传递了下去,还有那些也许称不上智慧的“智慧”。

在传承先辈的知识这个问题上,我们很有必要教学生一种技能:如何在“取其精华”和“去其糟粕”两者之间保持一种平衡,这需要相当高超的技巧。科学的各个学科门类在其发展过程中都有过这样的教训:认为先辈大师们字字珠玑、说的都是绝对真理,这样的信念是很危险的。

各位继续努力!谢谢大家!