【2025年“国际光日”】中国光学学会极端光学技术与仪器全国重点实验室科普教育基地:点亮山区的星河,连接未来的光

发布时间:2025-11-14 阅读次数:2117

1960年5月16日,物理学家西奥多·梅曼成功制造出世界上第一台激光器——红宝石激光器。为了纪念这一具有里程碑意义的科技突破,联合国教科文组织于2017年设立每年5月16日为“国际光日”,以此强调光科学在教育、文化、经济、社会可持续发展等方面的深远作用。

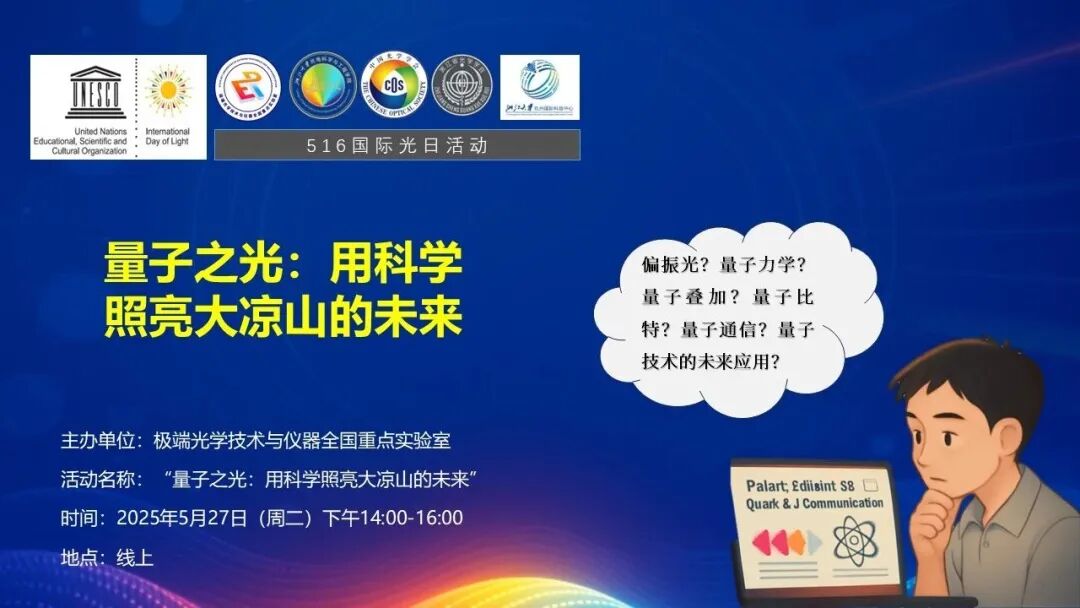

今年是第八个“国际光日”,也恰逢联合国教科文组织宣布的“国际量子科学与技术年”。值此契机,5月27日下午,由浙江大学第26届研究生支教团、浙江大学极端光学技术与仪器全国重点实验室师生党支部、光电工程研究所教工党支部与四川凉山州昭觉中学联合举办的“光联未来·昭启星河”系列支教活动再度出发。本次活动主题为——“量子通信:未来的安全通信”,以前沿科技为核心议题,在大凉山深处的校园里点亮一盏通往未来的科学明灯。

1. 从量子谈起,打开科学的第一扇门

下午两点整,昭觉中学报告厅内座无虚席,学生们早早入座,满怀期待。本次课程由浙江大学极端光学技术与仪器全国重点实验室的两位青年科研人员——2023级博士生杨浩彬与2024级硕士生周毅铖主讲。他们用通俗而富有趣味性的语言,引导同学们走进一个听上去“高深莫测”的新世界——量子通信。

“我们每天都在发送信息,但安全吗?”一开场,两位主讲人就抛出这样一个看似简单却意味深长的问题。从短信、微信、QQ到电子邮件、云端传输,大家都在频繁使用,却往往忽视了其背后的信息安全隐患。

在讲解过程中,主讲人引用了2017年震惊全球的“WannaCry”勒索病毒事件,用生动的案例让学生认识到传统加密手段在面对日益强大的黑客攻击时可能面临的困境。随后,他们引出了量子通信这一“未来级”技术,并通过“粉笔传递游戏”的互动类比,生动解释了量子密钥分发(QKD)的核心原理。

2. 从叠加态到纠缠态,理解量子的神奇逻辑

课堂中,“薛定谔的猫”“量子彩票”“光子快递员”等形象化比喻层出不穷,抽象复杂的量子原理,被巧妙转译为日常生活的图景,让学生自然地理解并感知其中奥秘。同学们被带入到“如果有人偷看量子密钥,信息就会自动‘变形’的魔法世界中”,频频发出“原来是这样!”的惊叹。

在介绍量子叠加和量子纠缠时,主讲人引用了两个小实验:一个是关于彩票开奖前状态的比喻,说明在观察之前系统可以同时处于多种状态;另一个则是“远隔千里心有灵犀”的量子纠缠,展示量子世界中超越直觉的奇特关联。同学们也发出了这样的疑问:“是不是我们平时聊天,也可以用这种方式来保密?”

互动环节中,同学们积极提出问题:

“老师,我们平时用的QQ和微信要怎么才能用上量子通信呢?”

“如果我用量子通信发信息,那别人还能看到吗?”

“你们说的这些技术现在已经在我们身边了吗?”

面对这样真挚而具有思辨性的问题,两位主讲人耐心解答:

“目前我们的日常聊天软件大多数还是基于传统加密方式的,量子通信目前更多用于银行间的交易、军事通信或重要政务。比如,2025年3月,中国工商银行就完成了全国首笔基于量子通信的跨境支付。未来随着技术普及,你们的手机里也许真的会有一条‘量子加密通道’。”

随后,主讲人分享了来自四川本土的量子科技进展:合肥量子城域网的全面启用、西昌卫星发射中心参与量子卫星发射、电子科大研制出氮化镓量子芯片、四川电信联合华为开通量子加密专线。这些听起来高精尖的成果,不再是遥不可及的“国家大项目”,而是近在咫尺、与同学们生活息息相关的“家门口的科技突破”。更多的同学则在听到“电子科大”和“四川电信”的名字后频频点头,仿佛科技不再抽象,而是一种正在家乡土地上悄然发生的变革。他们脸上写满了惊喜、认同与骄傲,那是一种源于文化认同和科技共鸣交织而成的自豪感——“原来我们四川,也在引领着世界科技的前沿。”

3. 少年追光而行,在科学的光里逐梦远方

在课程尾声,主讲人鼓励大家大胆想象自己的未来:

“如果说科学是照亮人类未来的光,那么你们每一个人,都是点亮这束光的火种。”

“量子通信不仅仅属于科学家,它更属于像你们这样,对未来充满憧憬和好奇的青年人。”

这不仅是一次知识传授的课堂,更是一场精神引路的对话。教育的意义,也在这一次次跨越山海的连线中实现共鸣,在一次次科技启蒙中点亮希望。

山高路远挡不住光的传播。每一次认真倾听的目光、每一个充满童真的提问,都是这束光在现实中留下的痕迹。当科学的光芒照亮大凉山的课堂,我们看到的,不仅是技术的力量,更是教育的温度与希望的种子。